<font color=0093dd>A faca e o queijo na mão</font>

Raras vezes deixo escapar a oportunidade de dizer aos mais jovens – educado a ouvir conscienciosamente a opinião dos mais velhos, com que fui, pensando com a própria cabeça, formando a minha, juntando ideias próprias e experiências pessoais e alheias para conseguir abrir caminho no porvir que já foi – raras vezes, dizia, deixo escapar a oportunidade para alertar: «Não queiram conhecer escritores. Prefiram-lhes a obra. E, se os conhecerem, convém estar de pé atrás.» Escrevendo hoje sobre Manuel da Fonseca, a cem anos do seu nascimento, que sentido faz este alerta?

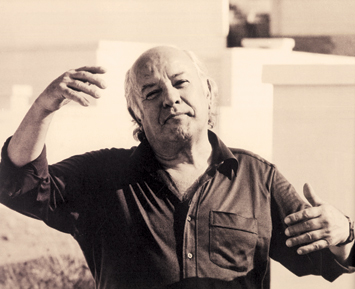

De navalhinha na mão a cortar o queijo seco, molhando palavra num copo de branco fresco, com um brilho nos olhos fendidos em sorriso, acedia às solicitações: «Conta lá aquela, Manel». E ele contava

Direi mais adiante que, com Manuel da Fonseca, não teria valido a pena tal precaução. De tal modo a obra e o homem se integraram numa vida e postura coerente e exemplar. Quando o conheci, já depois de lhe haver devorado os livros e saboreado a escrita – sabia lá eu, nesse tempo, que não mais escrita haveria de sair-lhe das mãos – já estava ciente de que, entre a obra de arte e o homem que a concebe e edifica, a distância pode ser tão larga que nos arriscamos, enfiando tudo no mesmo saco, a desagradáveis surpresas.

Se a obra nos seduz e ensina, nos enriquece e estimula, nos faz reflectir e descobrir novidade que é a realidade, frequentemente enevoada pelos fumos das mensagens publicitárias do quotidiano e pelo veneno da propaganda e do «tem que ser assim», o homem que por detrás realiza o prodígio de nos convidar à descoberta é, o mais das vezes, o contrário daquilo que nos deixa crer, do que anuncia e do que propõe.

E se, conhecendo o homem – e já agora a mulher também – ele ou ela nos afasta por ser mesquinhamente igual aos piores que conhecemos, não devemos por isso arredarmo-nos da obra, amiúde muito superior e mais profunda que o seu autor.

É que o homem – ou a mulher – na solidão da sua criatividade, transcendem-se e colocam em jogo, no trabalho criador que urdem, o melhor de si próprios.

Claro que é corriqueiro – entre o avulso da «criação» literária ou de outras vertentes da arte de consumo rápido – depararmo-nos com o vendilhão que, comparado com a retrosaria que oferece, não apresenta diferenças entre o que é e o que faz. É o caso, por exemplo, daqueles criadores de pacotilha, abundantemente premiados nos fóruns de salão, alcandorados a vedetas na comunicação de massas do capitalismo. Alguns deles até vão parar a secretários de Estado, como o impante ideólogo da desideologização que dá pelo nome de Viegas.

Restam os livros

Falemos antes de escritores verdadeiros, com as suas contradições, tentações e escorregadelas a que Manuel da Fonseca sempre se furtou.

A tentação de se verem a si próprios como vedetas também atinge a maioria deles. E entre a insuportável vaidade de um autor e o resultado que na obra se reflecte, há por vezes uma disparidade tão grande que só o mercado e os seus misteriosos mecanismos disfarça.

Há ainda outros cuja impossível arrogância os conduz pelos caminhos messiânicos da verdade única que o rei tem na barriga, levando-os a desprezar a opinião e a participação daqueles que, não sendo artistas, fiam a história com as própria mãos, construindo o mundo, meditando nele e acertando colectivamente o passo favorável à mudança progressista, por modesta que seja a sua contribuição.

Ignoram, aqueles, que a coragem e a determinação populares, amparando e acolhendo as vanguardas que lhes dirigem o passo, são mais importantes na sua simplicidade do que as mais elaboradas profecias, do que os mais artificiosos argumentos, do que as frases mais definitivas que a maior parte das vezes não exprimem senão a opinião própria do arrogante que se vê ao espelho tribunício e se ouve no gravador da sua vaidade pessoal.

Transformam assim, eles, os seus romances em teses, pesadíssimo alfarrábios onde se pode ver, marcada a fogo, a «sua» ideia do mundo. Uma ideia sem o contraditório da realidade, que não integra a realidade mas se afasta dela e a recria alquimicamente no ermitério sombrio de uma determinação individual e estreita.

Excepção que é entre os numerosos escritores de um século eriçado de dramas e tragédias, de lutas e de esperanças, Manuel da Fonseca é um exemplo de coerência. De vida, de atitude cívica, de escrita. E se eu pudesse, convidaria todos – os novos e os menos jovens – a conhecerem de perto este homem-escritor. Já lá vão muitos anos, porém, desde que o homem deixou o nosso convívio. Restam no entanto os livros. O seu rasto vivo sobre a terra.

Um contador de histórias

É um bom momento, este, de efeméride, quando passa o centésimo aniversário do nascimento do escritor, artista da palavra que não renegou nunca nem as origens nem as opções tomadas na juventude, para celebrar uma obra que deixou profunda marca na cultura portuguesa. Manuel da Fonseca, que não se deixou atordoar pelo brilho das ribaltas literárias a que ascendeu por direito próprio e pelo trabalho com sentido desenvolvido ao longo de uma carreira que não foi profusa em títulos mas que nunca deixou de brilhar nas histórias que contava, não deixou apenas uma obra escrita.

Com efeito, apenas dois romances se inscrevem na curta lista de livros que em vida deu à estampa – Cerromaior, de 1943, e Seara de Vento, de 1958. O resto é poesia, são contos, são crónicas.

É aliás na poesia que se estreia, com Rosa dos Ventos, em 1940, a que vai seguir-se Planície, em 1942.

Os contos têm lugar de eleição na vertente escrita de Manuel da Fonseca. Ele cultivará, de resto, a história curta, embalada por vezes na designação de «crónicas». O primeiro livro de contos surge em 1942, em Aldeia Nova, a que se seguirá O Fogo e as Cinzas, de 1951 e, mais tarde, em 1968, Um Anjo no Trapézio e Tempo de Solidão em 1973. O último livro que publica é também de contos, a que deu o nome de Crónicas Algarvias. Já postumamente surgem três outros livros: À Lareira, nos Fundos da Casa onde o Retorta Tem o Café (2000), O Vagabundo na Cidade(2001) e Pessoas na Paisagem(2002).

Falei de «vertente escrita» da sua obra porque Manuel da Fonseca era um contador de histórias nato. E como a maior parte dos escritores sabem perfeitamente, costumam eles ser avaros das suas narrações, guardando-as na mente ou em notas «para mais tarde». Pois bem, este escritor «esbanjava-as» na sua fala remansada, entre o sempre renovado círculo de amigos, tanto num café como numa venda alentejana (onde o Retorta?...) De navalhinha na mão a cortar o queijo seco, molhando palavra num copo de branco fresco, com um brilho nos olhos fendidos em sorriso, acedia às solicitações: «Conta lá aquela, Manel». E ele contava.

O melhor de todos

Estes eram os convívios dos últimos anos, quando o conheci e me surpreendi por encontrar-lhe na fala e na atitude a mesma simplicidade que encontrara nos livros que me empolgaram na juventude. Uma simplicidade verdadeira, ao mesmo tempo que disfarçava o génio. Contemporâneo de uma geração que integrou e projectou o movimento neo-realista em Portugal, ele dava-se com aquela juventude desse tempo em que se deitava mãos à obra de construir um mundo novo, ao mesmo tempo que se projectava dentre nós o saber marxista e a nova visão que o marxismo lançava sobre a realidade movente da História, onde os trabalhadores e o povo desalojavam do primeiro plano os heróis individuais de antanho.

Conhecemos os nomes e as obras de quase todos eles, que ficaram como marcos indestrutíveis na história da cultura portuguesa. Dos artistas plásticos, como Pavia a desenhar ceifeiras; da música, com Lopes-Graça a trazer à tona dos sons as raízes populares; das letras, onde três grandes nomes – esta é a minha modesta opinião – se perfilam: Redol, Soeiro, Manuel da Fonseca.

É à sombra deles (melhor, ao sopro deles) que a minha geração se forma. Apreendendo a realidade na sua transfiguração artística. E antes que o estudo e a luta política nos levassem à proa de um projecto de transformação do mundo é nas lições da arte que aprendemos e nos educamos. Recordo-me de ter lido que Lénine gostava de Balzac, que nos seus livros muito se podia aprender sobre a realidade francesa. E estou em crer que a geração que «estudou» Portugal nos livros melhores do neo-realismo português e a Europa nos melhores livros de França e de Itália não deixou que tais referências se apagassem.

O neo-realismo não foi uma escola com as suas regras e obediências, com os seus mansos seguidores e os seus rebeldes, como aconteceu com outras. Foi um movimento e uma visão do mundo que perdura, mau grado as vicissitudes e as tragédias.

Em Portugal, nascendo à beira dos anos quarenta, em pleno fascismo salazarista, ainda os ecos da guerra civil espanhola não haviam sido enterrados sob o peso sombrio do fascismo espanhol e já se vislumbravam os inícios da II Guerra Mundial e a tentativa de devastar a URSS e estilhaçar o mundo novo que ali se construía vitoriosamente, o nosso País era atrasado, profundamente mergulhado na exploração do trabalho agrícola. É assim que o neo-realismo vai, na literatura portuguesa, descobrir um mundo essencialmente rural. Apenas Soeiro Pereira Gomes, mais próximo «das chaminés e dos guindastes» de Vila Franca, envereda decididamente pela experiência fabril, expondo as raízes da exploração e as lutas pela liberdade. Redol, por seu lado, envereda pelo inquérito social entre as populações ribeirinhas do Tejo. Manuel da Fonseca traz para Lisboa, dentro de si, o drama alentejano, as suas esperanças, as batalhas vivas pela dignidade humana.

É o melhor de todos, digo eu. E já agora chamo a atenção para um artigo muito interessante que O Militante(Setembro-Outubro, 2011) publica, da autoria de José António Gomes, que se assinala em Manuel da Fonseca a «escrita parcimoniosa nos recursos lexicais, mas dúctil e fluente, poética e lírica, que surpreende pela visualidade e sensorialidade».

Pessoalmente, acho que essa «parcimónia» é a do génio disfarçado.